Das Glaubensbekenntnis ist Zusammenfassung und Erklärung des Glaubens zugleich. Wer die Worte spricht, gibt seine Zugehörigkeit und Einstellung bekannt. Prinzipiell erwarten wir als Christen die Wiederkunft Jesu und das Ende der Zeit. Aber wollen wir das in unserer Lebensrealität, mit allen Folgen, tatsächlich?

„Von dort wird er kommen“

Kommt es, das Weltende? Wird es womöglich durch Naturkatastrophen, durch den Klimawandel oder durch eine atomare Apokalypse heraufgeführt? Auch die Christentumsgeschichte ist erfüllt mit Spekulationen über den Zeitpunkt des Weltendes. Jesus selbst rechnete damit, dass es bald bevorstehe: „Wahrlich, ich sage euch: Es stehen einige hier, die werden den Tod nicht schmecken, bis sie sehen das Reich Gottes kommen mit Kraft.“ (Markus 9,1)

Im 1. Thessalonicherbrief dachte auch Paulus, dass einige Zeitgenossen die Wiederkunft Christi erleben würden. Diese enttäuschte Naherwartung wandelte sich später zur Mahnung: „Darum wachet! Denn ihr wisst weder Tag noch Stunde“, empfahl der Evangelist Matthäus (Matthäus 25,13) mit der Parabel von zehn auf den Bräutigam wartenden jungen Frauen.

Zweitausend Jahre sind ’ne lange Zeit

Im dänischen Kurzfilm „Ernst und das Licht“ von 1995 kommt Jesus tatsächlich wieder zur Erde. Er kehrt aber am selben Abend enttäuscht in den Himmel zurück, als er merkt, dass er weder vermisst noch gebraucht wird. Man habe sich längst ohne ihn eingerichtet, erläutert ihm der Reinigungsmittelvertreter Ernst: „Zweitausend Jahre sind ’ne lange Zeit …“ – In diesem amüsanten Kurzfilm treffen ein Christentum und eine Weltsicht zusammen, die sich allzu selbstgewiss auf die Gegenwart verlassen.

Dagegen steht der Glaube, dass Christus andere Maßstäbe setzt als die des Fortschritts und des selbst gemachten Erfolgs – und sie durchsetzt. Dies lehrt das Bekenntnis von der Wiederkunft Christi: Der Himmel bleibt für die Erde wichtig. Denn von dort, aus der Sphäre Gottes, wird Jesus kommen, um eine andere Sicht auf diese Welt und ihre Maßstäbe zu öffnen. Diese Erwartung wird gebraucht, damit die wunderbare Schöpfung noch eine Zeitlang bleiben kann, was sie ist: Geschenkter und gestundeter, uns anvertrauter Lebensraum.

„Zu richten die Lebenden und die Toten“

Viele Sätze des Glaubensbekenntnisses sind leidenschaftlich diskutiert worden; die Glaubenswahrheit der Jungfrauengeburt etwa oder die Himmelfahrt Christi, ja sogar das Credo von der Auferstehung wurden kritisch befragt: Muss man das glauben, wenn man Christ sein will?

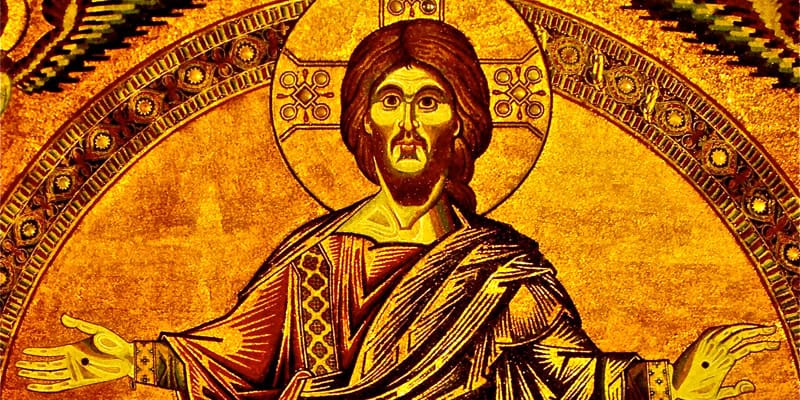

Seltsam: Die Aussicht, dass Jesus als Weltenrichter das Ende der Zeiten einleiten und über Gut und Böse ein abschließendes Urteil fällen wird, wurde in solchen Debatten vergleichsweise wenig beachtet. Gleichwohl ist dem Thema in der Kunst breiter Raum gewidmet worden: Michelangelo hat in der Sixtinischen Kapelle im Vatikan 1536-41 ein monumentales Wandgemälde zum Weltgericht geschaffen. Andere Künstler – wie Hans Memling im Spätmittelalter – haben bei Variationen des Themas besonders die Leiden der in der Hölle gequälten Sünder drastisch ausgemalt.

Billige Gnade?

Ist die Aussicht noch prägend, dass Christus beim Weltende als Richter „auf dem Thron seiner Herrlichkeit“ alle Völker versammeln und die Menschen endgültig nach ihren Taten beurteilen wird, wie es der Evangelist Matthäus eindrücklich schildert (Matthäus 25,31- 46)? Luther jedenfalls erschrak vor dem zornigen Christus, der an der Außenseite der Wittenberger Stadtkirche in einem Sandsteinrelief plastisch dargestellt war. Er floh vor dem richtenden zum barmherzigen Gott, der sich gerade den Sündern mit seiner vergebenden Gnade zuwendet.

Aber dort, wo dies einseitig betont wird, wo der „liebe Gott“ den zürnenden verdrängen soll, droht mit der leichthin zugesagten „billigen Gnade“ (Bonhoeffer) der Verlust von Maßstäben. „Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld der Welt und ihrer Kinder“, heißt es im Passionslied Paul Gerhardts von 1647. Diese Vergebung hat nur dann Sinn, wenn die Kategorien Verantwortung, Schuld und Scham gültig bleiben. Ein allzu harmonisiertes Christentumsverständnis hat diesen Satz des Credos bislang kaum beachtet. Aber er wird weiterhin gebraucht, damit die Suche nach Wahrheit weitergeht und klar wird, was Gottes Gnade vermag.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Redaktionsteam

vom Gemeindeportal